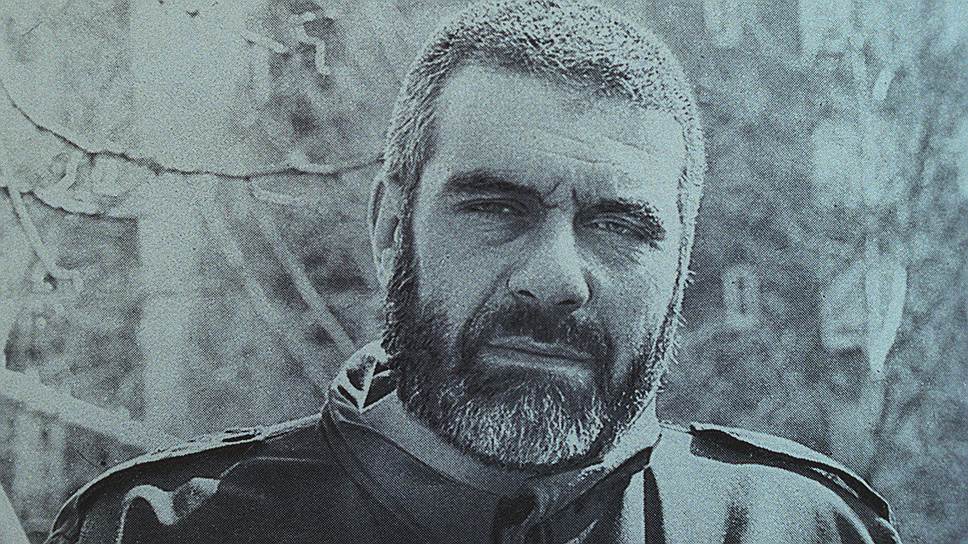

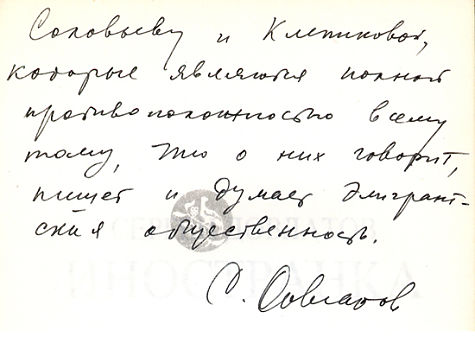

В отличие от меня Довлатов жил русскоязычной жизнью общины, писал про нее и писал для нее. От него я узнавал не только местные новости, но и уморительные истории из жизни эмигрантов. Помню историю про его соседа, которого Сережа спрашивает, как тот устроился в Америке: «Да никак пока не устроился. Все еще работаю…» При всех Сережиных жалобах на эмиграцию, что здесь приходится тесно якшаться с теми, с кем в Питере рядом срать не сел бы, именно эмиграция послужила для него, как для писателя, кормовой базой, питательной средой. Ему не надо было ездить на Брайтон в Бруклин, потому как 108-я улица, главная эмигрантская магистраль в нашем Куинсе, где мы с ним были соседями и встречались ежевечерне, была так необходимой писателю его типа языковой средой. Впрочем, на Брайтоне он тоже часто бывал, привозя оттуда сюжеты, анекдоты, персонажей и речевые перлы. А потому защищал своих героев и читателей от своих литературных коллег: евреев от евреев, хотя сам был полукровкой (еврей армянского разлива, как прозвал его самый остроумный из нас Вагрич Бахчанян). А те в самоотрицании доходили аж до погромных призывов:

...нужен, дескать, новый Бабель,

дабы воспел ваш Брайтон-Бич.

Воздастся вам — где дайм, где никель!

Я лично думаю одно —

не Бабель нужен, а Деникин!

Ну, в крайнем случае — Махно.

Если Бродский приехал в Америку сложившимся, состоявшимся и самодостаточным поэтом, оставив главные свои поэтические достижения в России, и здесь его литературная карьера рванулась вверх, per aspera ad astra, зато поэтическая судьба пошла под откос, то с Довлатовым все было с точностью до наоборот: в Америке он окончательно сформировался как писатель и после шоковой задержки на старте иммиграционной жизни литературная карьера и писательская судьба, совпадая, пошли в гору.

Полтора десятка новых книг и две подготовленные им, но вышедшие уже после его смерти, — это после абсолютного блэкаута на родине. С дюжину переводных публикаций в престижных американских журналах, а в «Ньюйоркере», вершителе литературных судеб в Америке, Довлатов стал не просто желанным — persona grata, но регулярным автором — рекордные 9 рассказов за несколько лет! Само по себе явление беспрецедентное: Курт Воннегут, не напечатавший в этом журнале ни одного слова, признался, что завидует Довлатову, а по словам Сережи, даже Бродский, порекомендовавший его в «Ньюйоркер», никак не ожидал, что он придется там ко двору, и тоже не ровно дышал к его, считай, рутинным там публикациям. Это не говоря о первых переводных книжках, международных писательских конференциях в Лиссабоне и Вене, редактуре «Нового американца», фрилансеровой работе на радио «Либерти», систематических газетных публикациях, сольных литературных вечерах в Нью-Йорке и по Америке — тогда как в России был один-единственный, на котором Сережа читал рассказы, а я делал вступительное слово.

Довлатов был дока по эмиграционной части, и я обращался к нему иногда за справками. Так случилось и в тот раз. Мне позвонила незнакомая женщина, сказала, что ей нравятся мои сочинения, и предложила встретиться. Я поинтересовался у Сережи, не знает ли, кто такая.

— Поздравляю, — сказал Сережа. — Ее внимание — показатель известности. Она предлагается каждому, кто, с ее точки зрения, достаточно известен. Секс для нее как автограф — чтобы каждая знаменитость там у нее расписалась. Через ее вагину прошла вся эмигрантская литература, а сейчас, в связи с гласностью, расширяет поле своей сексуальной активности за счет необъятной нашей родины, не забывая при этом и об эмигре. Вам вот позвонила. Коллекционерка!

Удерживаюсь от пересказа таких анекдотов, чтобы не сместить мемуарный жанр в сторону сплетни, хотя кто знает, где кончается одно и начинается другое. В «Записных книжках» Довлатова нахожу: «Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни. И добавлял: «Что в принципе одно и то же».

На каторге словес тихий каторжанин

Я видел — и помню — Довлатова разным. Далеко не всегда веселым. Иногда мрачным, расстроенным. По разным поводам — семейным или денежным, точнее, безденежным («Либерти» сократило ассигнования на фрилансеров — основной доход Довлатова). Тяжело переживал всю ту гнусь, которую на него обрушил Игорь Ефимов. Был огорчен разрывом с Вайлем—Генисом, которые составляли его свиту, а оказались — по словам Сережи — «предателями». Не мне судить, да и не больно интересно, так же, как из-за чего эти литературные сиамские близнецы вдруг оторвались друг от друга и даже прекратили общаться. Речь сейчас о Сереже, который многое принимал слишком близко к сердцу.

Довлатов был журналистом поневоле. Главной страстью оставалась литература, на ниве которой он был не просто трудоголик. Как сказал наш общий земляк Виктор Соснора — «на каторге словес тихий каторжанин». Довлатов был тонкий стилист, его проза прозрачна, иронична, жалостлива — я бы назвал ее сентиментальной, отбросив приставший к этому слову негатив. Сережа любил разных писателей — Хемингуэя, Фолкнера, Зощенко, Чехова, Куприна, но примером для себя полагал прозу Пушкина, и, может быть, единственный из современных русских прозаиков слегка приблизился к этому высокому образцу. Вот почему пущенное в оборот акмеистами слово «кларизм» казалось мне как нельзя более подходящим к его штучной, ручной прозе. Я ему сказал об этом, слово ему понравилось, хоть мне и пришлось объяснить его происхождение от латинского clarus — ясный. Иногда, правда, его стилевой пуризм переходил в пуританство, корректор брал верх над стилистом, но проявлялось это скорее в критике других, чем в собственной прозе, которой стилевая аскеза была к лицу. Он ополчался на разговорные «пару дней» или «полвторого», а я ему искренне сочувствовал, когда он произносил полностью «половина второго»:

— И не лень вам?

Из-за ранней смерти, однако, его педантизм не успел превратиться в дотошность. Отчасти, наверное, его языковой пуризм был связан с работой на радио «Свобода» и с семейным окружением: жена, мама и даже тетка — все были профессиональными корректорами. Однако главная причина крылась в Сережиной подкорке: как и многие алкаши-хроники, он боялся хаоса в самом себе, противопоставляя ему самодисциплину и системность. Я видел его в запое — когда спозаранок притаранил ему для опохмелки початую бутыль водяры.

Мать его ругала: «Не смей появляться перед Леной в таком виде»

Как-то Сережа целый день непрерывно названивал мне из Бруклина от Али Добрыш, шикарной такой блондинки в теле — блондинки, но в хорошем смысле, кое-кто сравнивал ее с Настасьей Филипповной: Сережа уползал к ней, как зверь-подранок в нору. «Только русская женщина способна на такое… добрая, ласковая, своя в доску!» — расхваливал он на все лады свою брайтонскую всепрощающую и принимающую его каков есть полюбовницу на черный день. Я не выдержал и в ответ на дифирамбы русской женщине сказал банальность: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» — и прикусил язык. Но на другом конце провода раздалось хихиканье, и Сережа сбавил на тон пафос и откликнулся анекдотом на некрасовскую метафору. Какой — не помню, а врать не хочу: столько анекдотов про эту троицу — конь на скаку, горящая изба и русская женщин.

А Нора Сергеевна, его мать-армянка, родом из Тбилиси, даже за день до его смерти предупреждала по телефону: «Не смей появляться перед Леной в таком виде». Зато перед Алей — можно в любом. Помню, тогда, пересказывая мне мучившие его галлюцинации, Сережа внес нечто новое в искусствознание, когда сказал, что Босх со своими апокалиптическими видениями, скорее всего, тоже был алкаш.

Что говорить, Сережа сам был не подарок, но дома его держали в черном теле, а он взбрыкивал, бунтовал, скандалил. Верховодила в доме Нора Сергеевна, женщина умная, острая на язык, капризная и властная. И одновременно — глубоко несчастная, бедная, почти нищенка, одно платье на все случаи жизни, жаловалась она: ни кола, ни двора, голову негде прислонить — так тесно, как в коммуналке, и так убого все время жили, бедствовали, едва перебивались, в доме шаром покати. Помню, Юнна Мориц, которую Сережа приютил у себя, пока его родные были на даче, жаловалась мне, что у него в холодильнике пусто, какие-то залежалые котлеты — было это за месяц-полтора до его смерти.

Он себя не щадил, и другие его не щадили

Во всех отношениях я остался у Сережи в долгу — в долгу как в шелку! Он публиковал меня в «Новом американце», свел с «Либерти» и «Новым русским словом» (моему возвращению в эти русские пенаты я обязан ему), помог мне освоить шоферское мастерство, написал обо мне защитную статью, принимал у себя и угощал чаще, чем я его, дарил мне разные мелочи, оказывал тьму милых услуг и даже предлагал зашнуровать мне ботинок и мигом вылечить от триппера, которого у меня не было, чему Сережа крайне удивился:

— Какой-то вы стерильный, Володя...

За месяц до смерти Сережа позвонил мне, рассказал о спорах на радио «Свобода» о моей горячечной питерской исповеди «Три еврея» и напрямик спросил:

— Если не хотите дарить, скажите — я сам куплю.

Он зашел за экземпляром романа, в издании которого принимал косвенное участие: дал дельный совет издательнице по дизайну обложки и увидел сигнальный экземпляр раньше автора — когда явился в нью-йоркское издательство Word по поводу своих собственных книг «Филиал» и «Записные книжки». Он позвонил мне и сказал, что меня ждет сильное разочарование, а в чем дело — ни в какую. На следующий день я помчался в издательство — и действительно: в корейской типографии (самая дешевая) почему-то решили, что «Три еврея» вдвое толще, и сделали соответствующий корешок. В итоге на корешке крупно название книги, а имя автора на сгибе. Сережа меня утешал: книга важнее автора. В этом случае так и оказалось. А до двух своих книжек не дожил — вышли посмертно.

Так случилось, что «Три еврея» стали последней из прочитанных им книг. Уже посмертно до меня стали доходить его отзывы. Сначала от издательницы Ларисы Шенкер — что Сережа прочел книгу залпом. Потом от его вдовы: «К сожалению, все правда», — сказал Сережа, дочитав роман. Да: к сожалению. Я бы тоже предпочел, чтобы в Ленинграде все сложилось совсем, совсем иначе. Тогда, правда, и никаких «Трех евреев» не было бы — мой шедевр, как считают многие. И никто бы из России не уехал: ни Довлатов, ни Бродский, ни мы с Леной.

А в тот день Сережа засиделся. Стояла августовская жара, он пришел прямо из парикмахерской и панамки не снимал — считал, что стрижка оглупляет. Нас он застал за предотъездными хлопотами — мы готовились к нашему привычному в это тропическое в Нью-Йорке время броску на север:

— Вы можете себе позволить отдых? — изумился он. — Я не могу.

И в самом деле не мог. Жил на полную катушку и, что называется, сгорел, даже если сделать поправку на традиционную русскую болезнь, которая свела в могилу Высоцкого, Шукшина, Юрия Казакова, Венечку Ерофеева. Сердце не выдерживает такой нагрузки, а Довлатов расходовался до упора, что бы ни делал — писал, пил, любил, ненавидел, да хоть гостей из России принимал — весь выкладывался. Он себя не щадил, но и другие его не щадили, и сгибаясь под тяжестью крупных и мелких дел, он неотвратимо шел к своему концу. Этого самого удачливого посмертно русского прозаика всю жизнь преследовало чувство неудачи, и он сам себя называл «озлобленным неудачником». И уходил он из жизни, окончательно в ней запутавшись.

Его раздражительность и злость отчасти связаны с его болезнью, он сам объяснял их депрессухой и насильственной трезвостью, мраком души и даже помрачением рассудка. Но не является ли депрессия адекватной реакцией на жизнь? А алкоголизм? Я понимал всю бесполезность разговоров с ним о нем самом. Он однажды сказал:

— Вы хотите мне прочесть лекцию о вреде алкоголизма? Кто начал пить, тот будет пить.

Ему была близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать — его собственное сравнение из неопубликованного письма. Увы, в отличие от неандертальских бардов Довлатову до конца своих дней пришлось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный, и его рассказы, публикуемые в «Ньюйоркере» и издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Кстати, гонорар от «Ньюйоркера» — 3 тысячи долларов (по-разному, поправляет меня Лена Довлатова) — он делил пополам с переводчицей Аней Фридман. Таков был уговор — Аня переводила бесплатно, на свой страх и риск.

Сережа, конечно, лукавил, называя себя литературным середнячком. Не стоит принимать его слова на веру. Скромность паче гордости. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова. Однако его самооценка все же ближе к истине и к будущему месту в литературе, чем нынешний китчевый образ. Увы, нам свойственно недо- либо, наоборот, переоценивать своих современников. На долю Довлатова выпало и то, и другое. Ну да, лицом к лицу лица не увидать.